|

Киновед «Профессор Осипов А.И. О субкультуре сатанизма» «О фильме "Страсти Христовы" / А.И. Осипов» «Вышла новая программа – 22 КИНО В СЕТИ на ТК СОЮЗ» Полный цикл фильмов "КИНО В СЕТИ" смотрите на канале YouTybe:  «Что скрывают веб-сериалы»

Читать газету полностью (.pdf

Ментальная «перезагрузка» цивилизации От расизма к лицемерию Сегодня ультралевые, Антифа, BLM, истеблишмент Демпартии и ведущие СМИ называют Америку страной системного расизма, требуя немедленно изменить это положение вещей. Снос американской цивилизации, который мы можем наблюдать фактически в прямом эфире, идет именно под антирасистскими лозунгами. Что ж, своя правда в этом есть. С момента своего основания Америка действительно оставалась страной системного расизма. Действительно, неравенство в материальном положении продолжает, хоть и в смягчённом виде, существовать и сегодня. Число чёрных, находящихся в тюрьмах и под коррекционным контролем сегодня больше, чем численность рабов в 1850 году. Американские социологи называют эту ситуацию новой стеной расовой сегрегации. Согласимся с этим, но и посмотрим теперь на другой фланг этого поля боя.... Владимир Можегов Статья на сайте "zavtra.ru":

Кадр из фильма «Мне не стыдно» (США), снятого по мотивам Ужасный расстрел в Казани... Ещё более кровавый расстрел три года назад в школе Керчи, до того, с меньшими жертвами, – в Москве. Были и другие. Истоки школьных побоищ берут начало в 1999 году в американской школе «Колумбайн». По итогам казанских событий, как обычно, на телеэкранах снова замелькали дебаты об усилении охраны в школах, о повышении бдительности и т.п. Но почему-то никто не обращает внимания на тот факт, что после «Колумбайна» аналогичные школьные кровопролития продолжились в тех же США, в других странах и наконец добрались и до нас. Зверские акции ярко и популярно отобразили кинематограф, интернет, клипы рэперов. Расстрелы в Керчи и Казани явно подражают «Колумбайну». Лавина агрессии, насилия и крови круглосуточно льётся на нас со всевозможных экранов! Однако о губительном влиянии этого информационного потока почему-то забывают. А ведь законы подражания, психического заражения и внушения, идентификации, в том числе с преступниками и убийцами (ныне эстетизированными как киллеры), продолжают действовать в реальной жизни. Криминальное видео Ещё в 1986 г. я опубликовал в журнале «Здоровье» статью «Ребёнок смотрит фильм», на материалах своих исследований поставив в ней проблему, связанную с увеличением в те годы числа зарубежных и отечественных фильмов, всё натуралистичнее и чаще демонстрирующих проявления насилия и жестокости. Это отрицательно влияло на молодёжную аудиторию, что подтверждали и данные от правоохранительных органов. За точку отсчёта можно взять появившиеся в перестроечные времена видеосалоны, где наши граждане всех возрастов в тесноте и духоте глазели на прежде недоступные сцены убийств, зверств и прочих откровенностей в фильмах из-за рубежа. Ящик Пандоры распахнулся, криминальное видео хлынуло в страну. Социальнопсихологические исследования и выводы о вреде подобной продукции, конечно, не вписывались в планы новоявленных медиабизнесменов и нуворишей... Пособие для маньяков Вроде бы ушли в прошлое бандитские 1990-е годы. Однако недавно «светская львица» К. Собчак сняла и выпустила на просторы интернета фильм-интервью с только что вышедшим из заключения маньяком Моховым, который почти четыре года в своём гараже-«бункере» удерживал, издевался и насиловал двух несовершеннолетних девочек. Журналист Евгений Додолев справедливо пишет, что этот фильм является пособием для начинающих маньяков, тем более что сам Мохов подражал другому преступнику. Одновременно в интернете рекламируется и демонстрируется сериал «Чикатило» о самом известном серийном душегубе Советского Союза. А супруг Собчак, режиссёр К. Богомолов, недавно снял сериал «Хороший человек» о постперестроечном ангарском серийном убийце женщин, превзошедшем Чикатило. Многие годы на телеканале «5» пять дней в неделю демонстрируется отечественный сериал «След», в котором беспрерывно показываются всевозможные, в том числе самые экзотические и изощрённые, способы убийств. Обожают криминальные фильмы и сериалы почти все российские, а также уйма ныне доступных иностранных телеканалов, не говоря об интернете. В ноябре 2020 – марте 2021 г. на Первом по воскресным дням на сон грядущий зрителям показывали сериал«Метод-2» – о маньяках-убийцах и садистах. В питерской «Панораме ТВ» (2021, № 2) читаем: «Отечественное кино- и телепроизводство набирает обороты. Итак, проекты, которые нельзя пропустить». И что же нельзя пропустить? Сериал «Вампиры средней полосы» – «комедийный хоррор» о российских вампирах, которые появились в Смоленске аж с его основания. «Топи» – «7-серийный триллер о молодых москвичах, которые направляются в таинственный монастырь». По словам автора сценария – популярного писателя Д. Глуховского, многие зрители этого фильма «какое-то время не смогут спокойно спать» (?!). А вот и А. Роднянский, глава «развлекательного» телеканала СТС, в качестве продюсера продвигает проект «Мёртвая земля» о маньяке-убийце, работающем таксистом. Предполагается, что режиссёром выступит Валерия Гай Германика, ставшая известной благодаря скандальному фильму «Школа». И т.п. в том же духе. В современной культуре слова «скандальный», «хулиганский», «эпатажный», «наглый» давно не закавычиваются и трактуются как положительные. Подавляющее количество фильмов и сериалов на российском ТВ представляют собой криминальный жанр, именуемый для пристойности детективным или остросюжетным. К тому же криминал ныне «креативно» сращивают с мистикой и бесовщиной. Рекламно-коммерческая и вульгарно-развлекательная составляющие практически подавили художественно-эстетическую и воспитательно-этическую функции в репертуаре экранного искусства. Адский концентрат Сериалы заменили многим людям чтение романов. За их (сериалов) содержание прежде всего отвечают сценаристы, по сути те же писатели. Так что образы маньяков и их кошмарная деятельность – творчество писателей. В сериалах «Метод» и «Метод-2» создатели, как они утверждают, использовали реальные истории маньяков и психопатов. Однако собрать то, что происходило на протяжении многих лет в разных местах и с разными следователями в историю непрерывной работы двух следователей, – это совсем другое. Получается адский концентрат, который способна выдержать не всякая психика. Но авторы с этим не считаются. В «Методе-2» режиссёр вроде другой, но стилистика осталась та же: снова натуралистический садизм и всяческая патология (зашивают глаза и рты, вырезают сердца и хранят их в холодильнике, душат проволокой, стреляют в лицо, зверски забивают до смерти, хлещут фонтаны крови и т.п.). Что весьма симптоматично: снова, как и в первой части, присутствует русофобский мотив. Все маньяки – люди сугубо русской национальности. Особо нарочито это демонстрируется в сюжете о провинциальной паре, изуверски убивающей иностранцев. Другой персонаж с очень славянским лицом майор полиции Евгений (артист А. Петров) – супруг героини-следователя, оказывается изощрённым садистом и убийцей, в том числе отца своей жены. Психолог Игорь Самарин, работающий в полиции, на самом деле хитрейший маньяк-психопат, манипулирующий окружающими. Нечто подобное уже можно было видеть в «комедийном» триллере «Русский бес» режиссёра Г. Константинопольского: в заглавной роли действует подчёркнуто русский психопат-убийца под знаковым именем Святослав Иванов. Всё это напоминает обычное изображение в американских фильмах самых гнусных бандитов в русском обличье. В сериалах проводится уже банальная, заезженная в американском кино идея о том, что все маньяки в детстве недополучили родительской любви. Никакой другой, хоть сколько-нибудь позитивной мысли, обычно нет. Российский мир ужасен, а жутких маньяков у нас оказывается побольше, чем в мире американского маньяка – доктора Лектора. Впрочем, ведь оттуда к нам и пришли подобные сценарии и фильмы. Создатели «Метода-2» говорят о том, что маньяки – люди с тяжёлой судьбой и они (создатели) с любовью к ним относятся. Вроде шутка, но скверная. Ибо такие «добрые» дяди-сценаристы и режиссёры и провоцируют, усугубляют появление и действия подобных маньяков в мире реальном. Продюсер Александр Цекало гордо заявлял о том, что они производят многосерийные фильмы на международном уровне («Метод» действительно был продан за рубежом): «Мы производим не сериалы, мы производим эмоции!» Действительно, производят эмоции. Но только явно патологические – садомазохистские, изощрённого палачества, ненависти, страха и недоверия к людям. Откровенной насмешкой воспринимается надпись перед началом каждой серии: «В фильме содержатся сцены курения. Курение опасно для вашего здоровья». О том, что сцены зверских убийств и садизма гораздо больше вредят духовно-психическому здоровью людей, почему-то не предупреждают. Невозможные для культуры темы Люди, по роду своей профессии являющиеся вроде бы представителями интеллигенции, оказывается, не знают о множестве исследований психологов и социологов в разных странах мира (кстати, прежде всего в США), результаты которых свидетельствуют о негативном воздействии сцен насилия и жестокости в фильмах на аудиторию, особенно детей и подростков. «Агрессивность, которую якобы можно переключить на безвредные объекты – например на телеэкран, – в действительности лишь подкрепляется этим и, подобно рефлексу, ещё сильнее закрепляется», – пишет выдающийся психолог и психотерапевт В. Франкл. В социологических исследованиях, проведённых как под моим руководством начиная с 2000 года, так и другими исследователями, большинство опрошенных, в том числе и молодые люди, выступают за нравственный контроль над содержанием фильмов, особенно сценами жестокости и насилия. В то же время обращения нашей научной, педагогической и родительской общественности в различные инстанции вплоть до президента о несомненном негативном воздействии криминальных фильмов и сериалов на молодёжь остаются без адекватной реакции. Сводясь, по сути, к пожеланиям не смотреть безнравственные фильмы и не давать это делать своим детям. Как говорится, «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». В декабре 2020 года Ольга Любимова, министр культуры РФ, высказалась как раз по поводу содержания (контента) художественной культуры: «Есть три темы, показ которых в культуре невозможен: ксенофобия, терроризм и порнография». Разве содержание российских фильмов и сериалов, которые мы упомянули, под это определение не подпадает? Валентин Семёнов, доктор психологических наук, профессор Статья на сайте "Литературная газета":

Мнение протоиерея Евгения Глазунова (Рыбинск). Старая притча на новый лад. Евангельская история блудного сына, промотавшего при живом отце свою часть наследства в ночных клубах древней Палестины, повествует о том, что молодой человек «пришел в себя» только после окончания отцовских денег. Трезвая и жесткая реальность помогла ему осознать свою неправоту, побудила к смирению и покаянию – просить отца принять его уже не как полноценного члена семьи, а, хотя бы, как наемного работника. Блудный сын в интерпретации Клима Шипенко попадает в ту же ситуацию, но немного иначе - по инициативе отца, пытающегося вернуть чадо на путь истинный. Предсказуемый хэппи энд присутствует, только вот хочется модный ныне KPI (Key Performance Indicator - ключевой индикатор выполнения) померять. Современный кинематограф все чаще на место традиционного положительного героя подсовывает перевертыша. То князь Владимир оказывается предателем, то богатырь. Главный герой фильма, с которым зритель, как правило, отождествляет себя, по закону жанра, обычно вызывает симпатию, мы его любим, сопереживаем его трудностям. За что же предлагают нам любить главного героя фильма - мажора Гришу? Он совершил целых три подвига. Сначала спас от «утопления» актрису с низкой социальной ответственностью. Потом не дал по роже «барчуку», хотя было, за что. И, наконец, на коне, красиво, увез девушку в никуда (на бензоколонку «Газпромнефть», спонсора фильма). Зачем это все? По задумке авторов, чтобы наставить героя на путь истинный. Чтобы вправить мозги простому холопу, достаточно сотрудников с дубинками и пресс-хаты. Дешево и сердито. Но перед нами же небожитель, мажор Гриша, поэтому, под хороший бюджет, для попытки объяснить молодому человеку «ПРО ЖЫЗНЬ» (ошибка авторская), работает серьезная массовка с штучными артистами. Частично удается достичь задуманного. Гриша отдает ключи от машины покалеченному им ранее полицейскому. А тот берет, ничтоже сумняшась. Но слова извинения либо застряли у Гриши где-то, либо их и не было, даже в мыслях. Пусть, типа, счастлив будет мент с бэушной дорогой машиной. Лучшие женщины фильма достаются Грише и его папе, просто потому, что они – элита с деньгами, других талантов мы у них не видим. Более того. Наш парень ценой немалых денег и не очень больших физических страданий сумел таки подняться от культуры поведения дворового пса аж до нравственного уровня холопов. Он перестал мочиться в общественных местах и хамить персоналу в заведениях, и даже совершил бизнес-прорыв, поставив дорогой аттракцион на службу исправления подобных ему богатеньких сынков. Где настоящая перемена жизни? Где искреннее покаяние? До евангельского блудного сына «Холопу» еще, как пешком до Луны. Про монголо-татарское иго в 1860 году даже говорить не хочется. Гриша ведь поверил, значит, и зрители «съедят». Важно другое. Для меня, как социолога, факт, что этот фильм – наиболее кассовый после «Аватара» в России, говорит о том, что десятилетия «совка» и тридцать лет капитализма не прошли в нашем отечестве даром – гомо совето-капиталистикус таки появился, и готов не только благодарно растереть плевок в свою физиономию, но даже заплатить за это. «Чему смеетесь? Над собою смеетесь!» Бессмертные слова Городничего из комедии «Ревизор» (1836) Н. В. Гоголя сегодня очень актуальны снова. Оказывается, не так уж и не прав минкульт с поддержкой убыточных фильмов, которые, все же, хоть чему-то учат. Современным холопам учиться не нужно. Им бы – лишь над барином посмеяться, и потом опять тянуть лямку. Кино — это запечатлённое время. Экранизация литературы YouTube-канал "Открой глаза"

Главнейшее из искусств В рамках проекта "Кинотоп" Иркутского областного отделения «Союза кинематографистов России» на днях в Доме кино прошла встреча с членом жюри известнейшего в стране фестиваля «Золотой Витязь» Александром Семенюком

Восстанавливая смыслы и традиции В Севастополе прошел XXVII Международный Кинофорум «Золотой Витязь». Не лишним будет рассказать о тенденциях, проявленных этой конкурсной программой в целом и участвовавшими в ней фильмами, которые вскоре окажут влияние на отечественный кинопроцесс. Мы поговорили с киноведом Александром Семенюком, членом жюри программы полнометражного документального кино. Сергей Головецкий. В первую очередь меня и моих коллег-документалистов интересуют тенденции в области полнометражного документального кино. Александр Семенюк - Очень интересно наблюдать, как развивается именно этот формат. Ведь сравнительно недавно «полный метр» занимал позицию аутсайдера в современном документальном кинематографе. Считалось, что время его расцвета давно миновало. Однако, сейчас многие стремятся снимать такое «длинное» кино. Хотя далеко не все российские режиссеры понимают его специфику и назначение. Некоторым, особенно молодым, кажется, что полнометражный документальный фильм ‒ это увеличенная по хронометражу короткометражка. Из-за подобного подхода многие фильмы отечественного «полного метра» несовершенны по форме и драматургии. Поскольку в них авторы используют малую (новеллическую) сценарную форму, заявляют, как правило, одну сюжетную линию и одного главного героя. В результате композиция, рассчитанная на короткометражку, провисает в полнометражном фильме, его темпоритм снижается, а сюжетная линия и образ героя исчерпываются уже к середине картины. Сергей Головецкий Мне тоже кажется, что далеко не все мои коллеги осознают разницу в построении большой и малой формы. Александр Семенюк - Фестивальная система просмотров и отбора фильмов позволяет проследить тенденцию подобных несоответствий на концептуальном уровне и выявить их причины и генезис. В данном случае надо отметить, что «моду» на современное полнометражное документальное кино стимулировали американцы. Для чего? Они кинематограф ввели в систему национальной безопасности страны, сделав его частью «мягкой силы» в сфере информационных и когнитивных войн. Потому что понимают: кино ‒ это самое манипулятивное средство воздействия на общественное сознание. Тем более сейчас, в кризисный период смены эпох, когда происходит политическое моделирование будущей картины мира. Ведь одно из основных свойств природы киноискусства ‒ формирование образов будущего. Документальное кино в этом процессе играет важнейшую роль, потому что запечатлевает «жизнь, как она есть», тем самым как бы объективируя на экране содержание окружающей действительности. Сегодня средства выразительности полнометражного документального кино позволяют режиссеру выйти за границы структурных ограничений того, что принято называть собственно «фильмом», превратив его в своеобразный аналог культурологического эссе, способного описывать картину мира в широчайшем образно-смысловом контексте. То есть талантливо сделанный документальный «полный метр» ‒ это, по сути, культурноисторический анализ человеческого бытия и картины мира в образной, художественной форме. Поэтому его драматургия должна строиться на принципах сюжетной и смысловой полифонии с активным использованием приема контрапункта. А самому сюжету необходима романная или эпическая форма. Тогда при построении художественного мира фильма будет стираться грань между документальными и игровыми стилевыми конструкциями. Еще Эйзенштейн считал идеальным тот фильм, в котором сюжетное действие «выглядит как хроника событий, а действует как драма». В этом смысле подлинно новаторским триумфом на нынешнем фестивале стал показ полнометражного документального фильма «Раскаленный хаос» питерского художника и режиссера Сергея Дебижева. Это первая часть кинотрилогии, в которой дан историософский анализ событий ХХ века. Фильм сделан в коллажной стилистике на высочайшем технологическом уровне. Также в этом формате мне очень понравился фильм Галины Леонтьевой «Искусственное дыхание». В ее картине наблюдается сопряжение и столкновение двух сюжетных и смысловых линий – работы врача скорой медицинской помощи и реалий малоприглядной действительности современной провинции. Кажется, что человек не только работать ‒ существовать не может в подобных условиях. Однако, такая экзистенциальная ситуация, в которой находится герой, становится для него подлинно христианской практикой смирения, терпения и готовности до конца выполнять свой профессиональный и человеческий долг. Это подлинно православное кино. Очень порадовала ваша работа «Дуэль. Финал». Импонирует попытка совместить в авторском дискурсе разнородные пространственно-временные планы через внутренний монолог рассказчика-героя. Сергей Головецкий - Спасибо за такое острое внимание к нашим фильмам, но какие еще тенденции в отечественном кино проявились на кинофоруме? Александр Семенюк - С каждым годом в конкурсной программе все больше принимают участие фильмы, смысловые и художественные формы которых основываются на отечественных культурно-исторических традициях. И это неудивительно. Последние мировые события показывают, что глобализм как универсальный проект существования современного человечества исчерпал себя. Соответственно, оформляющий его в культуре постмодернизм перестает быть основополагающим направлением в искусстве. А значит, пришло время переосмысления собственных историко-культурных традиций и своей идентичности. Поскольку киноискусство отображает реальность во всех ее проявлениях и полноте, то тенденции традиционализма, культурной аутентичности все больше проявляются в работах многих российских кинорежиссеров. Интересно, что в фильмах-участниках «Золотого Витязя» происходит поиск и активное формирование образа современного отечественного героя. Причем не калькированного англосаксонского супермена, спасающего мир, чтобы затем его колонизировать. А скорее, героя шукшинского плана. Ведь герой в искусстве кино ‒ не только персонаж увлекательного сюжетного действа. Это, в первую очередь, архетипический образ, который укоренен в многовековой историко-культурной народной памяти. Трансляция такого образа в современных произведениях искусства необходима, так как он формирует «по своему подобию» основные, «матричные» характеристики социума, особенно в среде молодого поколения. В этом плане показателен фильм-лауреат кинофорума в номинации «Детское кино» «Со дна вершины» режиссеров Яны Поляруш, Тамары Цоцории и Константина Кутуева. В его основе – реальная история двукратного российского паралимпийского чемпиона Алексея Мошкина, который в результате травмы лишился обеих ног, но не сломался, не пал духом, а продолжил тренировки и поднялся на высшую ступень спортивного пьедестала. Сергей Головецкий - «Золотой Витязь» ‒ международный кинофорум, однако пока ты рассказываешь только о российских фильмах. Александр Семенюк - Ну, во-первых, потому что это наболевшее. Современное российское кино, в основе которого тысячелетние культурные отечественные традиции, сегодня во многом представляет из себя колониальный голливудский клон провинциального пошиба. Пришло оно к этому состоянию изза тех самых глобализма и постмодернизма. Пора выбираться из этого «болота». Раньше стратегической задачей фестиваля и его руководителя, народного артиста России Н. П. Бурляева, было стремление сохранить отечественные культурные традиции. Суть их в том, что художник в России всегда сострадал героям своих произведений. Он любит «маленького человека» и отделяет в образе персонажей характер грешника и сам грех, не отождествляя их с самим человеком. Российский художник всегда недвусмысленно и прямо показывал границы добра и зла в окружающем мире, давал нравственную оценку действиям своих героев. У него всегда на первом плане духовный и нравственный идеал. Сейчас в подавляющем большинстве российских фильмов, особенно игровых, все наоборот. И это не случайно: постмодернизм, ставший базисом их творчества, нивелирует духовные и нравственные критерии, не различает границ между добром и злом, превращает проблемы и боль человеческой души в элементы эстетической игры, вместо упорядочивания социального космоса, стремления к гармонии устраивает разрушительный хаос, пытается упразднить божественный порядок мироздания. В результате своих эстетских игрищ с ценностными смыслами уничтожает их, превращая бытие мира и человека в фантасмагорическую иллюзию, сюрреалистический кошмар... Поэтому сейчас «Золотому Витязю» приходится решать поистине гамлетовскую проблему. Сегодня в прямом смысле необходимо соединять «распавшуюся связь времен», а вернее, распавшуюся связь кинематографических поколений. В российском кино сегодня работают представители уже второго постсоветского поколения молодежи. Они неплохо освоили современные кинотехнологии. Однако их поколенческим и профессиональным «брендом» стал полный и демонстративный отказ от российских историко-культурных традиций. В том числе от традиций кино Пырьева, Бондарчука, Шукшина, Тарковского. А без них подлинное киноискусство невозможно. Именно этим объясняется трагизм сложившегося положения дел в отечественном кинематографе. Это настолько очевидно, что не имеет смысла приводить в пример длинный список имен классиков мировой культуры, чье творчество было бы невозможно без преемственности национальных традиций. Такое положение дел в нашем кино парадоксально, так как один из лучших мировых сценаристов и режиссеров Кристофер Нолан буквально следует в своих фильмах художественному методу и опытам с хронотопом Андрея Тарковского. Другой «оскароносец», Алехандро Гонсалес Иньярриту, в «Выжившем» ученически компилирует эстетику фильмов Тарковского. Сегодня, к сожалению, большинству наших молодых кинематографистов неведом смысл художественной категории «подтекст», без понимания которой в искусстве вообще делать нечего. Поэтому фестиваль терпеливо, с надеждой воссоздает традиции отечественного кино, выстраивая в этом направлении стратегию своей работы с молодыми кинематографистами. А что касается международного статуса кинофорума... «Золотой Витязь» привлекает многих зарубежных кинематографистов именно своей традиционалистской направленностью, так как они не хотят быть глобалистскими «унтерменшами». В этом году, например, южнокорейские буддистские монахини привезли на кинофорум снятый ими игровой фильм «Нагорная проповедь», который без всяких трансформаций и интерпретаций являет собой духовный и богословский опыт постижения христианства. Традиционно интересными были программы сербского и болгарского кино. Призером в документальном «полном метре» стал замечательный грузинский фильм Вахтанга Габашвили «Прозрачный мир». «Бронзового Витязя» в номинации «Игровое кино» получил режиссер из Армении Давид Сафарян за фильм «Жаркая страна, холодная зима». Игровой «Серебряный Витязь» достался фильму «Завещание отца» режиссеров из Кыргызстана Бакыта Мукула и Дастана Жапара-уулу. «Золотого Витязя» в этой же номинации получила польская картина «Птицы поют в Кигали» режиссеров Иоанны Кос-Краузе и Кшиштофа Краузе. А cпециальный приз «Золотой Витязь» присужден фильму «По соображениям совести» Мэла Гибсона (Австралия/США). Кроме того, международный уровень кинофорума поддерживали председатели и члены жюри: Горан Паскалевич (Франция/Сербия), Ольга Маркова (Болгария), Малгожата Потоцка (Польша), Йован Маркович (Сербия), Сергей Катьер (Беларусь), Алексей Колесник (Украина). Причем это далеко не полный список иностранных участников жюри форума. Так что, по выражению классика современной русской литературы и большого друга «Золотого Витязя» Василия Ивановича Белова, у кинофорума все впереди! Сергей Головецкий - Спасибо за беседу. Не часто документальное кино получает анализ, сделанный с такой профессиональной и интеллектуальной ответственностью. Беседу вел Сергей Головецкий ДОК. КИНО № 7-8 (369-370) 17 июля 2018 www.unikino.ru/газета-ск-новости Итоги кинофестиваля "Золотой витязь" О форуме, его лауреатах, конкурсной программе рассказано в СМИ достаточно много. А вот о тенденциях, проявленных этой конкурсной программой благодаря участвовавшим в ней фильмам, которые вскоре окажут влияние на отечественный кинопроцесс, сообщается скупо. Восполнил этот пробел член правления Ассоциации документального кино СК России, режиссёр Сергей Головецкий в интервью с киноведом Александром Семенюком. СЕРГЕЙ ГОЛОВЕЦКИЙ. В первую очередь меня и моих коллег-документалистов интересуют тенденции в области полнометражного документального кино. Ты ведь был в жюри этой номинации на «Золотом Витязе». АЛЕКСАНДР СЕМЕНЮК. Да, и мне очень интересно наблюдать, как развивается именно этот формат. Ведь сравнительно недавно «полный метр» скромно занимал позицию аутсайдера в современном документальном кинематографе. Считалось, что время его расцвета давно миновало. Однако, сейчас многие стремятся снимать такое «длинное» кино. Хотя далеко не все российские режиссёры понимают его специфику и назначение. Некоторым, особенно молодым, кажется, что полнометражный документальный фильм - это увеличенная по хронометражу короткометражка. Из-за подобного подхода многие фильмы отечественного «полного метра» несовершенны по форме и драматургии. Поскольку в них авторы используют малую (новеллическую) сценарную форму, заявляют, как правило, одну сюжетную линию и одного главного героя. В результате композиция, рассчитанная на короткометражку, провисает в полнометражном фильме, его темпо-ритм снижается, а сюжетная линия и образ героя исчерпываются уже в середине картины. С.Г. Я работаю в этом формате и постоянно сталкиваюсь с такими проблемами. А. С. Фестивальная система просмотров и отбора фильмов позволяет проследить тенденцию подобных несоответствий на концептуальном уровне и выявить их причины и генезис. В данном случае надо отметить, что «моду» на современное полнометражное документальное кино стимулировали американцы. Для чего? Они кинематограф ввели в систему национальной безопасности страны, сделав его частью «мягкой силы» в сфере информационных и когнитивных войн. Потому, что понимают: кино - самое манипулятивное средство воздействия на общественное сознание. Тем более сейчас, в кризисный период смены эпох, когда происходит политическое моделирование будущей картины мира. Ведь одно из основных свойств природы киноискусства - формирование образов будущего. Документальное кино в этом процессе играет важнейшую роль, потому что запечатлевает «жизнь, как она есть», тем самым как бы объективируя на экране содержание окружающей действительности. Сегодня средства выразительности полнометражного документального кино позволяют режиссёру выйти за границы структурных ограничений того, что принято называть собственно «фильмом», превратив его в своеобразный аналог культурологического эссе, способного описывать картину мира в широчайшем образно-смысловом контексте. Т.е., талантливо сделанный документальный «полный метр» - это, по сути, культурно-исторический анализ человеческого бытия и картины мира в образной, художественной форме. Поэтому его драматургия должна строится на принципах сюжетной и смысловой полифонии с активным использованием приёма контрапункта. А самому сюжету необходима романная, или эпическая формы. Тогда при построении художественного мира фильма будет стираться грань между документальными и игровыми стилевыми конструкциями. Ещё С. Эйзенштейн считал идеальным фильм, в котором сюжетное действие «выглядит как хроника событий, а действует как драма». В этом смысле подлинно новаторским триумфом на нынешнем «Золотом Витязе» стал показ полнометражного документального фильма «Раскалённый хаос» питерского художника и режиссёра Сергея Дебижева. Это первая часть кинотрилогии, в которой дан историософский анализ событий ХХ века. Фильм сделан в коллажной стилистике на высочайшем технологическом уровне. Также в этом формате мне очень понравился фильм Галины Леонтьевой «Искусственное дыхание». В её картине наблюдается сопряжение и столкновение двух сюжетных и смысловых линий: работы врача скорой медицинской помощи и реалий малоприглядной действительности современной провинции. Кажется, что человек не только работать - существовать не может в подобных условиях. Однако, такая экзистенциальная ситуация, в которой находится герой, становится для него подлинно христианской практикой смирения, терпения и готовности до конца выполнять свой профессиональный и человеческий долг. Это подлинно православное кино. С.Г. Г. Леонтьева - президент Ассоциации документального кино СК России. Мы в рамках нашего творческого союза стараемся отслеживать процессы развития современной кинодокументалистики. А.С. Очень порадовала твоя работа «Дуэль. Финал». Импонирует попытка совместить в авторском дискурсе разнородные пространственно-временные планы через внутренний монолог рассказчика-героя. С.Г. Скажи, какие ещё тенденции в отечественном кино привлекли внимание на кинофоруме? А.С. С каждым годом в конкурсной программе «Золотого Витязя» всё больше принимают участие фильмы, смысловые и художественные формы которых основываются на отечественных культурно-исторических традициях. И это неудивительно. Последние мировые события показывают, что глобализм как универсальный проект существования современного человечества, исчерпал себя. Соответственно, оформляющий его в культуре постмодернизм перестаёт быть основополагающим направлением в искусстве. А, значит пришло время переосмысления собственных историко-культурных традиций и своей идентичности. И, поскольку киноискусство отображает реальность во всех её проявлениях и полноте, то тенденции традиционализма, культурной аутентичности всё больше проявляются в работах многих российских кинорежиссёров. Интересно, что в фильмах-участниках «Золотого Витязя» происходит поиск и активное формирование образа современного отечественного героя. Причём, не калькированного англосаксонского супермена, спасающего мир, чтобы затем его колонизировать. А, скорее, героя шукшинского плана. Ведь герой в искусстве кино - не только персонаж увлекательного сюжетного действа. Это, в первую очередь, архетипический образ, который укоренён в многовековой историко-культурной народной памяти. Трансляция такого образа в современных произведениях искусства необходима, так как он формирует «по своему подобию» основные, «матричные» характеристики социума, особенно в среде молодого поколения. В этом плане показателен фильм-лауреат кинофорума в номинации «Детское кино», «Со дна вершины» режиссёров Яны Поляруш, Тамары Цоцория и Константина Кутуева. В основу его сюжета положена реальная история двукратного российского паралимпийского чемпиона Алексея Мошкина, который в результате травмы лишился обеих ног, но не сломался, не пал духом, а продолжил тренировки и поднялся на высшую ступень спортивного пьедестала. С.Г. «Золотой Витязь» - международный кинофорум, однако ты рассказываешь только о российских фильмах. А.С. Ну, во-первых, потому, что это - наболевшее. Современное российское кино, в основе которого тысячелетние культурные отечественные традиции, сегодня во многом представляет из себя колониальный голливудский клон провинциального пошиба. И пришло оно к этому состоянию из-за тех самых глобализма и постмодернизма. Пора выбираться из этого болота. Раньше стратегической задачей «Золотого Витязя» и его руководителя, народного артиста России Н.П. Бурляева, было стремление сохранить отечественные культурные традиции. Суть их в том, что художник в России всегда сострадал героям своих произведений. Он любит «маленького человека» и отделяет в образе персонажей характер грешника и сам грех, не отождествляя их. Российский художник всегда недвусмысленно и прямо показывал границы добра и зла в окружающем мире, давал нравственную оценку действиям своих героев. У него всегда на первом плане духовный и нравственный идеал. Сейчас в подавляющем большинстве российских фильмов, особенно игровых, всё наоборот. И это не случайно: постмодернизм, ставший базисом их творчества, нивелирует духовные и нравственные критерии, не различает границ между добром и злом, превращает проблемы и боль человеческой души в элементы эстетической игры. Вместо упорядочивания социального космоса, стремления к гармонии - устраивает разрушительный хаос. Пытается упразднить Божественный порядок мироздания. И в результате своих эстетских игрищ с ценностными смыслами - уничтожает их, превращая бытие мира и человека в фантасмагорическую иллюзию, сюрреалистический кошмар… Поэтому сейчас «Золотому Витязю» приходится решать поистине гамлетовскую проблему. Сегодня в прямом смысле необходимо соединять «распавшуюся связь времён», а вернее - распавшуюся связь кинематографических поколений. В российском кино сегодня работают представители уже второго постсоветского поколения молодёжи. Они технологически неплохо освоили современные кинотехнологии. Однако их поколенческим и профессиональным «брендом» стал полный и демонстративный отказ от российских историко-культурных традиций. В том числе от традиций кино И. Пырьева, С. Бондарчука, В. Шукшина, А. Тарковского. А без них подлинное киноискусство невозможно. Именно этим объясняется трагизм сложившегося положения дел в отечественном кинематографе. Это настолько очевидно, что не имеет смысл приводить в пример длинный список имён классиков мировой культуры, чьё творчество было бы невозможно без преемственности национальных традиций. Такое положение дел в нашем кино парадоксально, так как один из лучших мировых сценаристов и режиссёров Кристофер Нолан буквально следует в своих фильмах художественному методу и опытам с хронотопом А. Тарковского. Другой «оскароносец», Алехандро Иньярриту, в «Выжившем» ученически компилирует эстетику фильмов Тарковского. Сегодня, к сожалению, большинству наших молодых кинематографистов неведом смысл художественной категории «подтекст», без понимания которой в искусстве вообще делать нечего. Поэтому «Золотой Витязь» терпеливо, с надеждой воссоздаёт традиции отечественного кино, выстраивая в этом направлении стратегию своей работы с молодыми кинематографистами. А что касается международного статуса кинофорума… «Золотой Витязь» привлекает многих зарубежных кинематографистов именно своей традиционалистской направленностью, так как они не хотят быть глобалистскими «унтерменшами». В этом году, например, южнокорейские буддистские монахини привезли на кинофорум снятый ими игровой фильм «Нагорная проповедь», который без всяких трансформаций и интерпретаций являет собой духовный и богословский опыт постижения христианства. Традиционно интересными были программы сербского и болгарского кино. Призёром в документальном «полном метре» стал замечательный грузинский фильм Вахтанга Габашвили «Прозрачный мир». «Бронзового Витязя» в номинации «Игровое кино» получил режиссёр из Армении Давид Сафарян за фильм «Жаркая страна, холодная зима». Игровой «Серебряный Витязь» достался фильму «Завещание отца» режиссёров из Кыргызстана Бакыта Мукула и Дастана Жапара-уулу. «Золотого Витязя» в этой же номинации получила польская картина «Птицы поют в Кигали» режиссёров Иоанны Кос-Краузе и Кшиштофа Краузе. А Специальный приз «Золотой Витязь» присуждён фильму «По соображениям совести» Мэла Гибсона (Австралия, США). Кроме того, международный уровень кинофорума поддерживали председатели и члены жюри: Горан Паскалевич (Франция-Сербия), Ольга Маркова (Болгария), Малгожата Потоцка (Польша), Йован Маркович (Сербия), Сергей Катьер (Беларусь), Алексей Колесник (Украина). Причём, это далеко не полный список иностранных участников жюри форума. Так что, по выражению классика современной русской литературы и большого друга «Золотого Витязя», Василия Ивановича Белова, у кинофорума - «Всё впереди»! С.Г. Творческих удач кинофоруму. Спасибо за содержательную беседу.

Александру 13 лет – он очень увлечен кино. Мечтает быть сценаристом и режиссером! Публикуем «без купюр» его мнение о фильме, который учит наших детей, как жить в этом жутком мире взрослых. И что сформируется в голове ребёнка от просмотра этой и ему подобных картин:

«Здравствуйте! Меня зовут Александр, и мне сегодня хотелось бы рассказать о художественном фильме отечественного производства «Хороший мальчик», который был выпущен в рамках Года российского кино. Фильм был создан при финансовой поддержке Министерства Культуры РФ и Фонда Кино. В работе над проектом, была замечена кинокомпания Art Pictures Studio, которая является одним из лидеров отечественного кинопроката, а также входит в список мейнджоров российского кинопроизводства. В числе продюсерской группы фильма, есть представители данной кинокомпании. Это Фёдор Бондарчук и Дмитрий Рудковский. Второй к слову, также руководит Art Pictures Vision. За режиссуру отвечала Оксана Карас, и для неё этот фильм стал настоящим прорывом. Также, Оксана отвечала за сценарий, который она написала совместно с Михаилом Местецким («Легенда №17», «Тряпичный Союз» и т.д.) и Романом Кантором («Ёлки 5», «Про Любовь. Только для Взрослых»). Мне кажется, что сценарная группа фильма, поработала отлично. И я знаю много таких случаев, когда собирается много сценаристов, и пишут сценарий, а на выходе мы получаем продукт, довольно сомнительного качества (в это число не выходят киноальманахи, и некоторые проекты). И одним писать сценарий, довольно сложно. Мне кажется, что идеальная творческая группа - это два-три человека, интересы которых совпадает. Так вот, я немного отвлёкся от сути... "Рождество" Надо ли рекомендовать его для уроков ОПК?

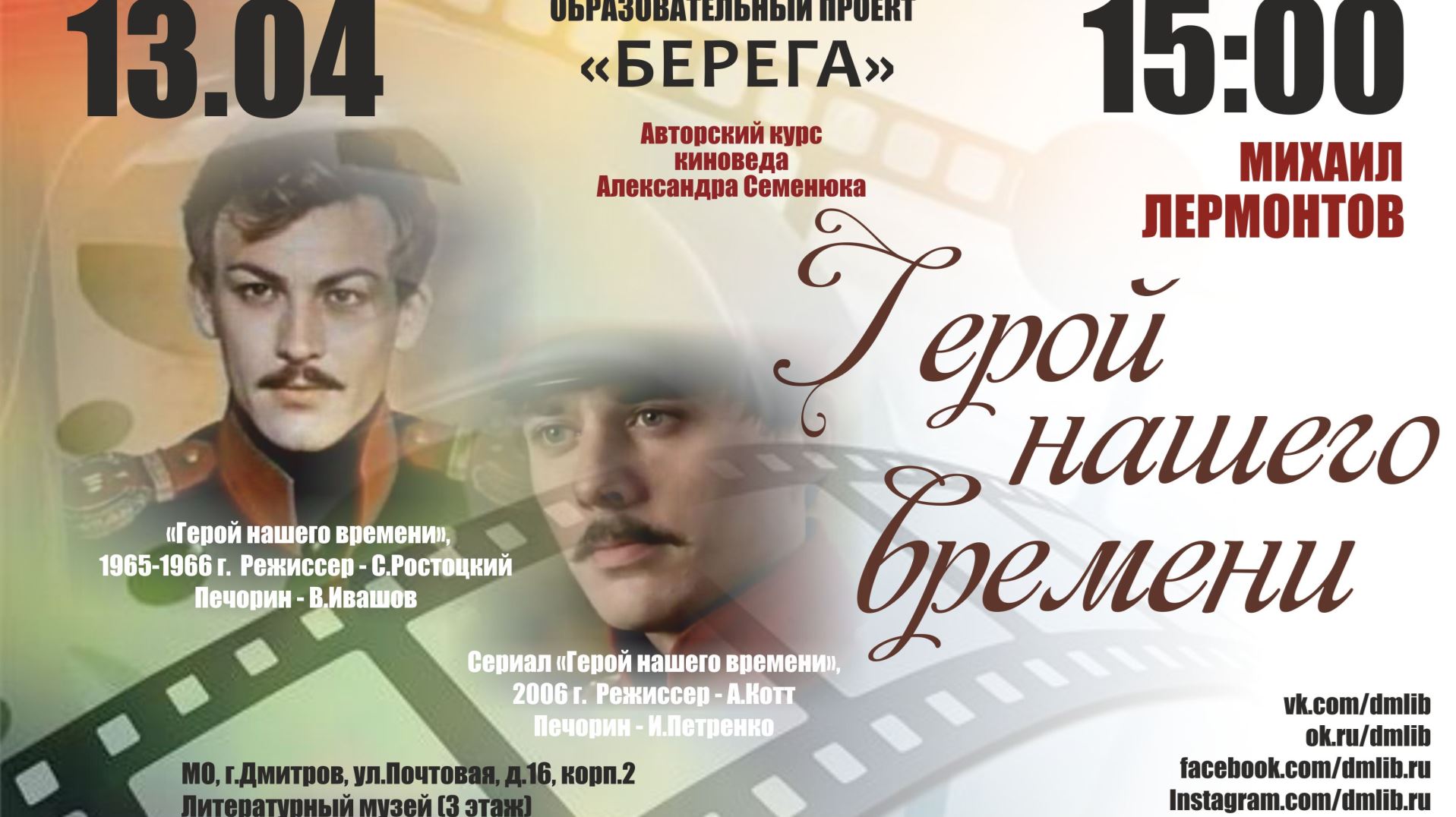

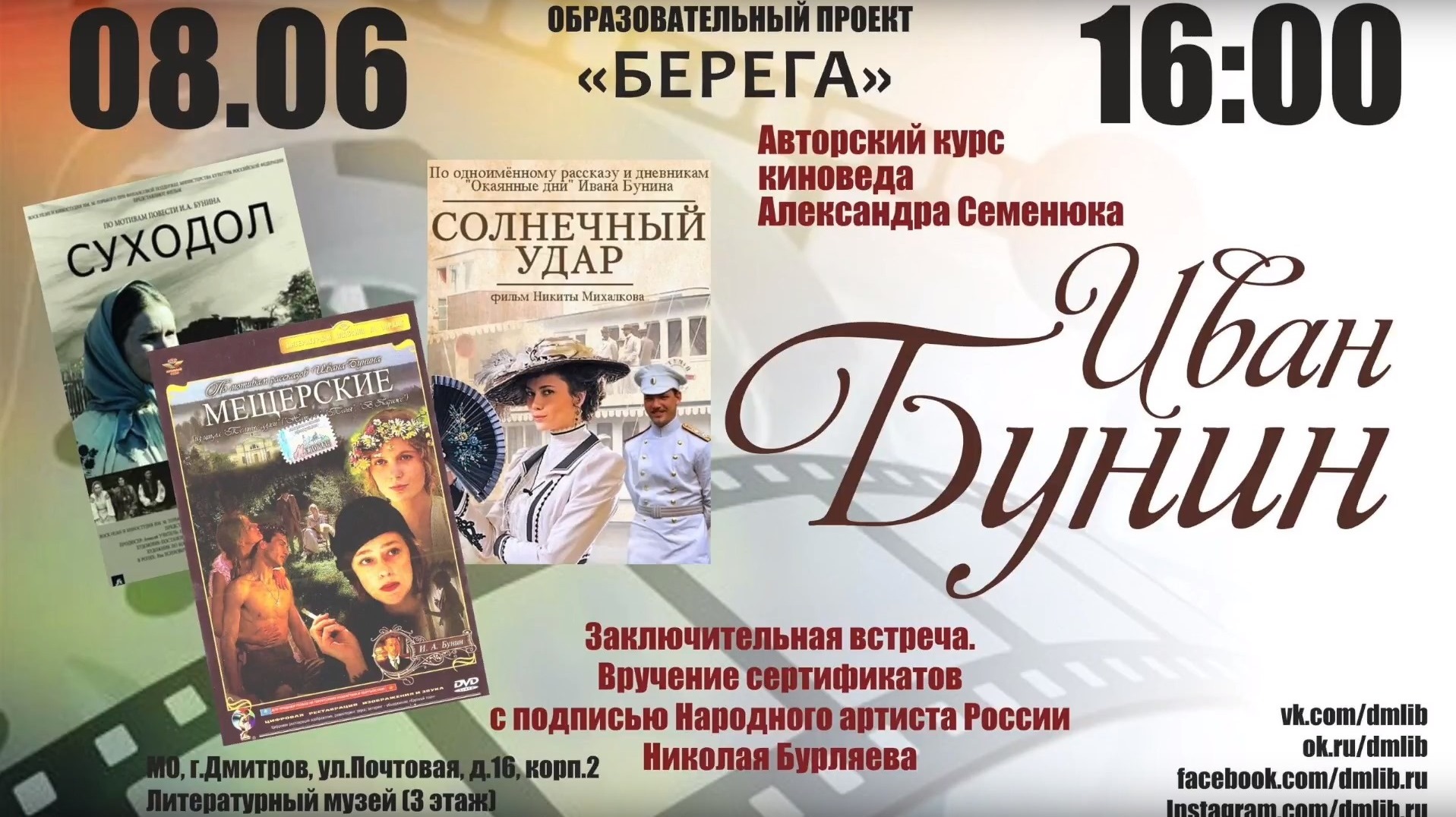

Информационно-аналитический портал  Про фильм "Большой"  Киноклуб в Дмитрове Стартовал образовательный курс лекций по кино для всех желающих в городе Дмитрове.

Кинопанорама с Юрием Рязановым

День ТВ. Александр Семенюк

День ТВ. Николай Бурляев Москва. Театр "ГЛАС", 25 января 2018 года

«Культура» с Николаем Бурляевым. От 21 августа. Достойно ли нынешнее кино нашего народа

«Культура» с Николаем Бурляевым. От 18 сентября. Международный кинофорум «Золотой Витязь»

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Образовательный проект "БЕРЕГА" © 2016-2023. Все права защищены |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Александр Семенюк

Александр Семенюк